Архитектура XVIII в. Жилое строительство. Усадьбы Летевщизна, Залесье, Леонполь, Заосье. Дома Костюшко, Гедройцев, Прозора

Архитектура Белоруссии > Архитектура XVIII в.

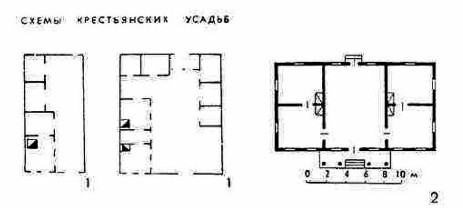

Жилое строительство. Усадьбы. Крестьянские усадьбы XVIII в. не дошли до нас. Однако обмерные чертежи и исследования середины XIX в. могут служить вспомогательным материалом для изучения некоторых особенностей усадебного строительства, если учесть традиционность уклада крестьянской усадьбы. На рисунке приводятся два типа крестьянской усадьбы. В бедных усадьбах изба и хозяйственные постройки тянутся по краю участка. Более богатый комплекс, состоящий из двух жилых хат, соединенных сенями, послужил, вероятно, ячейкой, из которой развилась планировка помещичьего жилого дома.

Помещичий дом располагался обычно на небольшом пригорке. Наиболее примечательной частью строения была высокая (1/2—2/3 общей высоты) крытая соломой или гонтом крыша, крутые скаты предохраняли покрытие от затекания воды. Благодаря расположению на пригорке и высокой крыше низкое одноэтажное здание имело достаточно импозантный вид.

1 — два типа крестьянской усадьбы; 2 — рядовой план дома небогатого помещика XVIII в.

Перед домом простирался большой поросший травой двор, окруженный хозяйственными постройками. Позади находились сад и пасека. Главный, деловой, обращенный к двору фасад был ориентирован на юго-восток. К главному фасаду пристраивалось крыльцо (ганек) на 2—6 столбах (отсюда помещик наблюдал за работами, летом ганек служил террасой). Входные двери ганка вели в сени, тянущиеся во всю ширину дома, с выходом в сад. Сени были наиболее «общественной» частью дома. Здесь происходили семейные празднества, а в крупных имениях шумели местные сеймы. Сюда же собирались гайдуки в случае военной опасности. Сени освещались и обогревались большим камином. По стенам висело оружие, охотничье снаряжение, военные трофеи, портреты предков.

Сени делили дом на две половины. В мужской половине находились канцелярия, гостиная, комнаты сыновей и мужской челяди, иногда часовня-каплица, на женской половине — спальня хозяев, девичья, «аптечка» (святилище хозяйки — кладовка, наполненная вареньями, лекарствами и т.д.), и комнаты дочерей. Впоследствии в более обширных имениях сени были разделены на две части. В передней — «антикамере» — сидели гайдуки, по стороне сада располагался «салон».

Дом рубился из брусьев, только некоторые хозяйственные постройки имели бревенчатые стены. Иногда стены были глинобитными или фахверковыми.

Меречевщина. Дом Костюшко, до 1746 г.

В доме небогатого помещика по сторонам сеней располагалось по две комнаты (так называемый пятичастный дом).

Ширина строения была значительной, поэтому высокая крыша для сокращения длины стропил иногда имела ломаный профиль. На чердаке хранились различные припасы. Примером является дом из Меречевщины, где в 1746 г. родился Тадеуш Костюшко.

Отличительной особенностью здания было крыльцо и высокая ломаная крыша. Обрамленные гладкими наличниками окна (иногда стекло заменял промасленный пузырь или бумага) имели частый переплет. Увенчанное треугольным фронтоном крыльцо впоследствии сменилось колонным портиком.

В имении богатых помещиков план дома усложняется. В XVII в. к традиционной схеме обычно добавлялись так называемые «алькежи» (боковушки), башнеобразные выступы, крытые самостоятельной крышей, ведущие происхождение от замковых башен XVI — начала XVII вв. В алькежах, как правило, размещались спальни. Алькежи сохранились и в некоторых помещичьих домах XVIII в., в основном в виде развитых крыльев дома. На рисунке представлены план и задний фасад (крыльцо более позднее) жилого здания имения Гедройцев в Новошицах, недалеко от Пинска (первая половина XVIII в.). Каждое крыло снаружи трактовано как отдельное здание.

Замечательны очень сложные, снабженные лишь одной дымовой трубой сращения печей (см. план). Это объясняется тем, что налоги брались «подымно», по количеству труб (обычно дом имел 2 трубы). Поэтому печи оборудовались очень длинными дымоходами и все сращения напоминали чудовищного паука.

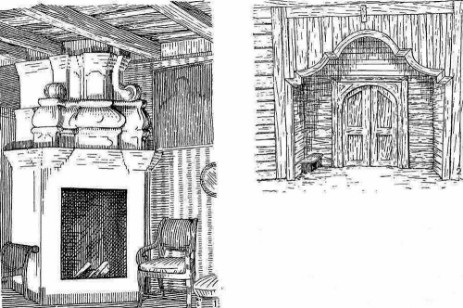

Печи снаружи облицовывались кафелями чаще всего с зеленой поливой. Сверху они имели своего рода корону из фигурных изразцов, внизу опирались на мощные лапообразные устои. Топка всегда производилась из сеней.

Иногда рядом с печами ставились камины, которые служили не столько для тепла, сколько для освещения.

1 — Новошицы. Дом Гедройцев, первая половина XVIII в. Общий вид и план; 2 — Дудичи. План дома Юзефа Прозора, 1789 г.

Как и в крестьянских избах, балки потолка были открыты снизу. Обычно на прогоне вырезался год постройки, крест, иногда герб. В парадных комнатах на балки приколачивался грубый холст, который затем белили. Стены в некоторых случаях штукатурили и белили. Полы — глинобитные или дощатые. Брусчатые стены снаружи обшивали вертикальными досками — шелевкой. Резьбой покрывали полотна дверей и потолочные балки.

1 —дом в имении Летевщизна, камин, XVIII в.; 2—дом в имении Залесье, боковой вход, XVIII в.

Обычно главный вход имел вид крыльца на столбах. Боковые входы устраивались в глубоких прямоугольных нишах. Фигурное обрамление одного из таких входов в имении Залесье (Дисненский район) представляет собой фестонную арку, характерную для культового каменного зодчества Белоруссии.

Еще более развитым типом являлся дом в Дудичах (Минская обл., 1789), в усадьбе воеводы Юзефа Прозора. Центральный корпус занимали парадные помещения и комнаты хозяев, одно из крыльев — комнаты для домочадцев, другое — часовня.

Каменные жилые дома усадеб повторяют планировку и (наружные очертания деревянных домов, но имеют ясно выраженную стилистическую характеристику; строились они в значительно меньшем количестве (Татары под Минском, вторая половина XVIII в.; усадьба Леонполь, 1750; дворец в Гануче, 1765; загородный королевский дворец Станиславово под Гродно, до 1780).

Леонполь. Помещичий дом, 1750 г.

Дома штукатурились как внутри, так и снаружи. Крыша двойная, приближающаяся по типу к мансардной, или высокая двускатная.

Заосье. Господская усадьба, XVIII в. Дом — 30-е годы XIX в. — на месте более раннего дома

Дома были тесно связаны с дорогой, ведущей к принадлежавшим владельцу деревие или местечку (Поставы, д. Пески около Картузской Березы, Желудок). Хозяйственные постройки, в их числе кухня, стояли отдельно и более или менее регулярно следовали ориентации дома, принцип симметрии не соблюдался.

Среди подсобных зданий усадьбы наибольший интерес представляет амбар, который в летнее время становился жилым. Амбары были одноэтажными и двухэтажными с галереями. Прочие хозяйственные постройки только размерами отличались от крестьянских построек. Такой же простотой отличались производственные здания усадьбы.

Бацевичи. Амбар, XVIII в.

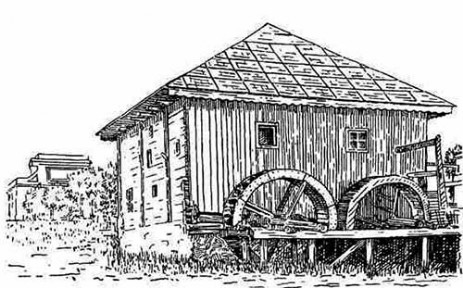

Несвиж. Мельница, 1783 г.

Карта раздела «Архитектура России, Украины и Белоруссии XIV-первая половина XIX вв.» >>