Архитектура 1810—1830-х годов. Жилые дома доходный, Гагарина, Лунина, Лопухина, Хрущевых, Усачевых-Найденовых

Архитектура России > Архитектура 1810—1830-х годов

В Москве, где после пожара 1812 г. застройка почти полностью обновилась, жилые дома усадебного типа уступили место особнякам, вынесенным главным фасадом на красную линию улицы. Комиссия строений Москвы, добиваясь планировочного и стилевого единства города и сохраняя традиционный характер расселения, предусматривала застройку улиц, главным образом, отдельными небольшими особняками и близкими к ним домами, предназначенными для сдачи внаем по частям.

Был выработан тип особняка послепожарной Москвы, имеющего строго установленные габариты здания, размеры этажей, формы, пропорции, архитектурные детали. При строительстве домов этого типа использовались определенные конструкции, материалы и цвета окраски.

Фасады здания, обращенные на улицу, имели плоскостную разработку и горизонтальную направленность, подчеркивающую связь с улицей. Московские зодчие, применяя в разных вариантах немногочисленные приемы украшения фасадов типовыми деталями, достигали «архитектурной индивидуальности» каждого особняка и единства всего ансамбля улицы.

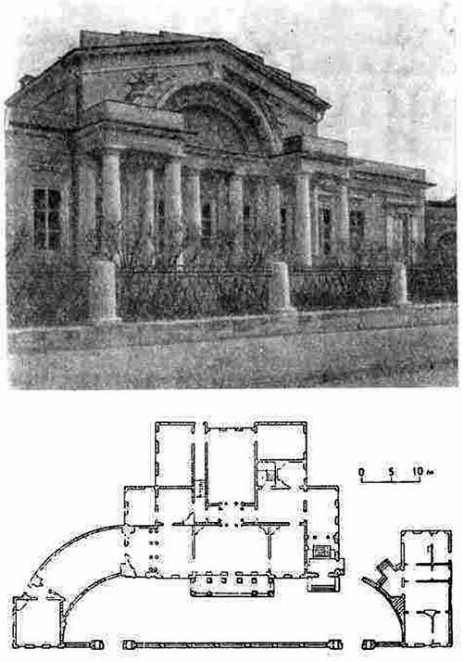

Примеры доходных домов первой половины XIX в. 3 — двухэтажный доходный дом — фасад

Москва. Дом Гагарина на Новинском бульваре, 1817 г., арх. О.И. Бове. Общий вид и план

Наряду с рядовой жилой застройкой возводились и уникальные особняки и усадьбы дворянской знати в Москве. В их числе дом Гагарина на Новинском бульваре, построенный Бове (1817, позднее Книжная палата, сгоревшая в 1941 г.). В этом особняке была сохранена схема казаковской дворянской усадьбы.

Жилой дом с повышенной средней частью, отступавшей от улицы, соединялся полукружиями: слева — галереей, а справа — стеной (с проездом во двор) с выходившими на красную линию флигелями. За домом находился сад, сбоку — служебный двор.

В композиции, внешнем облике особняка и в его интерьере сочетаются черты интимности и дворцовой парадности, столь типичные для дворянских усадеб Москвы. В здании выразителен центр, подчеркнутый аркой-лоджией и дорической колоннадой, выступающей по бокам, с барельефами летящих гениев славы вверху на гладком поле стены.

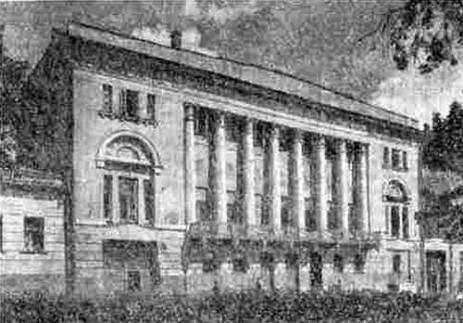

Один из крупных жилых особняков, характерных для первой трети XIX в., — дом Лунина на Никитском бульваре, построенный Жилярди (1818—1823). Особняк отличается трехчленной композицией, вытянут вдоль улицы и состоит из центрального здания дворцового типа с неглубокой лоджией, заполненной коринфской колоннадой, и двух боковых флигелей.

Плоскостная разработка фасадов и трактовка центрального и боковых корпусов в виде самостоятельных смежных строений рассчитана на обозрение с улицы. Боковые корпуса различны по композиции. Это придает живописную асимметричность всему комплексу. Особенно хорош правый флигель — небольшое изящное здание, прямоугольное в плане, с ионическим портиком на цокольном этаже. Дом Лунина — дальнейшая переработка типа дворянской городской усадьбы применительно к требованиям жилой застройки Москвы этого времени.

Москва. Дом Лунина на Никитском бульваре, 1823 г., арх. Д.И. Жилярди

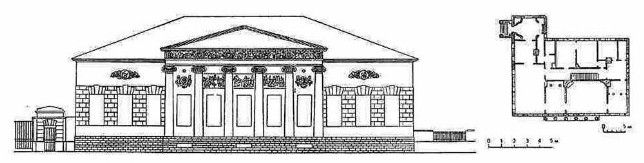

Образцом московского дворянского особняка того времени может служить дом Лопухина на Пречистенке (ныне ул. Кропоткина), построенный в 1817—1826 гг. талантливым зодчим А.Г. Григорьевым.

Москва. Особняк Лопухина на Пречистенке (ул. Кропоткина), 1817—1822 гг., арх. А.Г. Григорьев. Фасад и план

Григорьев Афанасий Григорьевич (1782—1868) первоначальное архитектурное образование получил у арх. И. Жилярди; работал в творческом содружестве с его сыном, арх. Д. Жилярди, в частности при сооружении здания Опекунского совета в Москве. Григорьев много строил в Москве в годы ее восстановления. Кроме дома Лопухина (1817—1822) им сооружены особняк Хрущевых-Селезневых (1814), дворец князя Михаила Павловича (1820-е гг.) на Остоженке, достроена при участии арх. М.Ф. Шестакова церковь Большое Вознесенье (1820-е гг.) у Никитских ворот. Церковь в с. Ершове под Москвой (1828—1829 гг.) — своеобразное истолкование мастером классицизма древнерусского типа церкви «под колоколы». С авторством Григорьева связывается мавзолей в усадьбе Суханово (1813) и др.

Дом Лопухина — небольшой прямоугольный в плане особняк с рустованными до верха окон стенами, поставленный по красной линии улицы. Вход отнесен во двор в угловую часть дома, вмещающего под одной крышей равные по высоте анфиладу парадных помещений и двухэтажную жилую часть, обращенную во двор. Главный фасад украшен шестиколонным ионическим портиком, положение которого в центре в отличие от портиков более ранних особняков и дворцов не отвечает асимметричной внутренней планировке здания. Здесь, как и в некоторых московских общественных зданиях того времени, выявляется тенденция к нарушению функциональной логики и правды в архитектуре позднего классицизма.

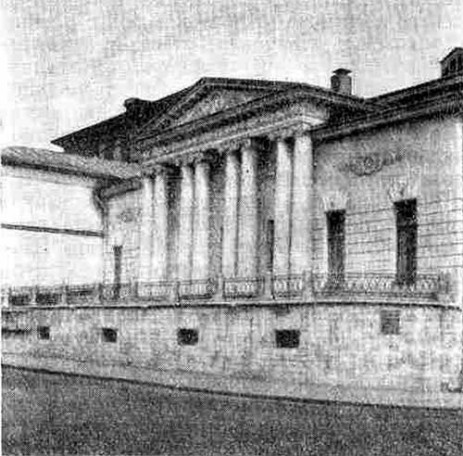

Значительный интерес в жилой архитектуре Москвы того времени представляет бывшая усадьба Хрущевых (1814, арх. Григорьев) на Пречистенке. Этот более крупный по размерам особняк — пример полной утери старой усадьбой традиционной симметричной трехчленной композиции с парадным двором. Особенность здания состоит в живописной асимметрии планировки, объясняемой отчасти использованием сохранившихся фундаментов и построек.

Москва. Дом Хрущевых на Пречистенке (ул. Кропоткина), 1814 г., арх. А.Г. Григорьев. Вид с переулка.

Главное здание усадьбы расположено на углу улицы. Его парадный фасад со стройным шестиколонным ионического ордера портиком, поддерживающим балкон мезонина, обращен на улицу. Фасад в сторону переулка подчеркнут портиком, увенчанным фронтоном на четырех парных ионических колоннах, с лепным фризом и барельефом на стене за колоннами.

Открытая терраса на высоком цоколе, вытянутая вдоль фасада, как бы выпрямляет несимметричное положение этой части дома по отношению к улице и обогащает ее композиционно. С противоположной стороны такая же терраса спускается в сад.

Хотя в условиях разложения помещичьего хозяйства сокращалось строительство новых дворянских усадеб, в послевоенные годы в Москве и Подмосковье продолжались капитальная перестройка и расширение средних и крупных усадеб дворцового типа. Но в них уже отказались от строго регулярного развития ансамбля по оси дворца, свойственного усадьбам конца XVIII в.; в общей планировке преобладала живописная асимметрия, композиция парковой зоны носила пейзажный характер. Бывшая усадьба Усачевых, позднее Найденова, построенная Жилярди (1829—1831), принадлежит к выдающимся городским усадебным ансамблям этого времени.

Главный дом усадьбы с поднятым на аркаду цокольного этажа стройным восьмиколонным ионическим портиком выдвинут на красную линию улицы. За домом асимметрично расположен двор со служебными корпусами, сбоку от него простирался сад до р. Яузы. В композиции главного здания выразителен торцовый южный фасад, выходящий в сад с выступом, имеющим ступенчатое завершение. На уровне второго этажа к выступу примыкает открытая площадка, переходящая в широкий украшенный вазами пандус, спускающийся в сад. Полуциркульная арочная ниша, заполненная парой дорических колонн и декоративной вставкой над ними (прием, характерный для творчества Жилярди), контрастирует богатством своей пластики с гладким фасадом торцового выступа. В искусно распланированном саду с беседками и павильонами замечателен чайный домик — один из лучших садовых павильонов Жилярди.

Москва. Дом-усадьба Усачевых-Найденовых «Высокие горы» 1829—1831 гг., арх. Д.И. Жилярди (ныне Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины). Фасад, вид с пандуса, план 2-го этажа, фрагмент фасада служб, генеральный план

1 — главный корпус; 2 — службы; 3 — парковые павильоны

1 — главный корпус; 2 — службы; 3 — парковые павильоны

Карта раздела «Архитектура России, Украины и Белоруссии XIV-первая половина XIX вв.» >>