Архитектура 1840—1850-х гг. XIX в. Петергоф. Штакеншнейдер. Павильон на Царицыном острове. Бенуа Царские конюшни, Вокзал. Сельское строительство. Итоги развития архитектуры

Архитектура России > Архитектура 1840—1850-х гг. XIX в.

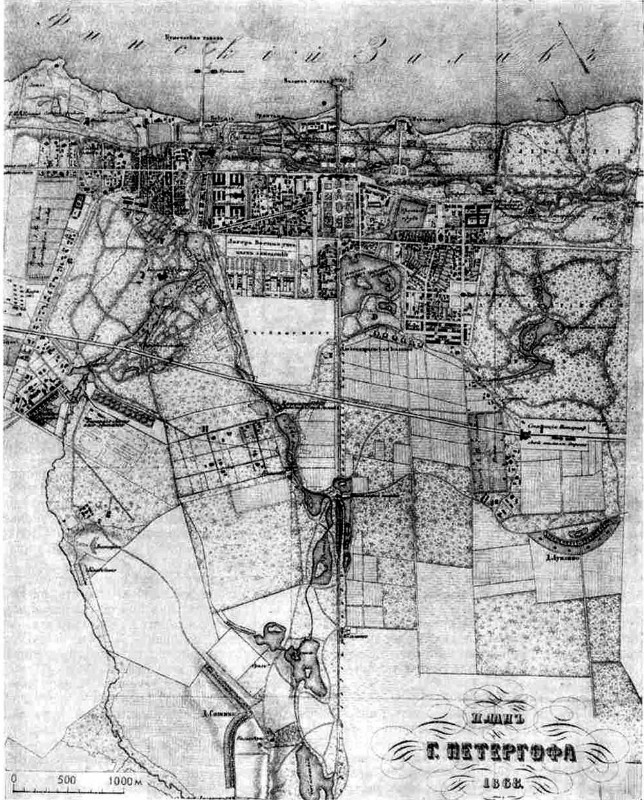

Петергоф. Генеральный план местности

Штакеншнейдер много строил в Петергофе — летней резиденции Николая I. Построенные им здесь виллы, выполненные в различных «стилях» и разбросанные среди «естественной» природы, небольшие по размерам, асимметричные, с живописной группировкой объемов, отражают проникновение в дворцовую архитектуру буржуазного стремления к уюту и комфорту.

Одна из самых крупных построек Штакеншнейдера в Петергофе — Бельведер на Бабьегонских высотах (1833—1856), более строгий и монументальный по архитектуре с симметричным объемом и большой наружной парадной лестницей. Но «стилем», который определил облик Петергофа рассматриваемого времени, была готика, представленная здесь в различной манере стилизации — от сравнительно небольшой виллы, как, например, Коттедж, в парке Александрия (1829, арх. Менелас; 1840, Штакеншнейдер) до больших монументальных зданий, таких, как Дворцовые конюшни (1848—1854) или вокзал (1854—1857, арх. Н.Л. Бенуа).

Петергоф. Вокзал, 1854—1857 гг. арх. Н.Л. Бенуа

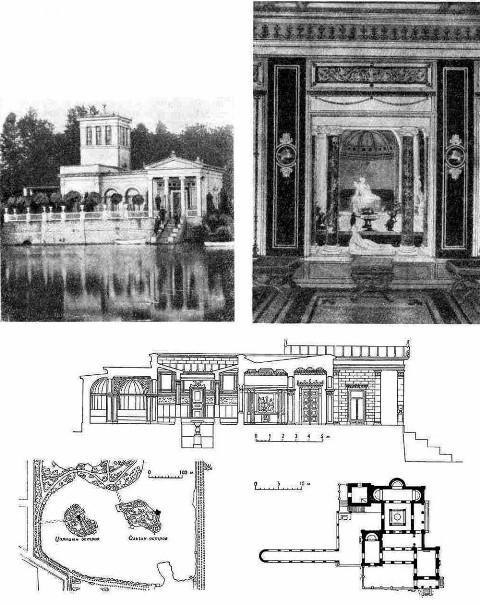

Петергоф. Павильон на Царицыном острове, 1842—1844 гг., арх. А.И. Штакеншнейдер. Общий вид, вид на атриум, разраз, генеральный план, план 1-го этажа

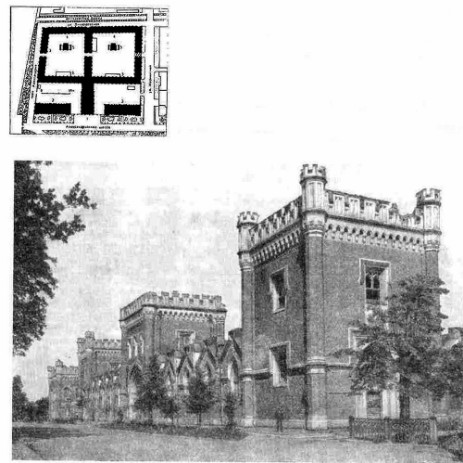

Петергоф. Царские конюшни, 1848—1854 гг., арх. Н.Л. Бенуа. Генеральный план, общий вид:

1 — манеж; 2 — дома конюшенного двора; 3 — конюшни; 4 — экипажные сараи; 5 — кузницы

1 — манеж; 2 — дома конюшенного двора; 3 — конюшни; 4 — экипажные сараи; 5 — кузницы

Строительство в сельских местностях представляло собой особую область, на которую в середине века еще распространялся контроль государства. Русские села в конце первой половины XIX в. и после отмены крепостного права перестраивались на основе утвержденного в 1830 г. «Положения для устроения селений». Атласы чертежей для сельских построек — крестьянских домов, общественных зданий, церквей, хозяйственных построек, мостов переправ — были изданы в 1842 и 1853 гг. В примерных схемах планировки сельских местностей, как и в проектах отдельных зданий, разработанных на основе «Положения» и строительного устава, намечается попытка учета местных топографических условий наряду с регулярностью в общем приеме планировки.

В этих проектах даются варианты размещения жилых и хозяйственных строений. Например, в одном варианте предусматривается жилой квартал с 4—6 домами в одном ряду, выходящими главными фасадами на улицу, в глубине двора — хозяйственные сараи, за ними огород или сад, дальше овины. В другом варианте дома также расположены в один ряд (до 8 домов в одном ряду) и объединены хозяйственными постройками с внутренней стороны дворов, сараи и жилые дома стоят торцами к улице — прием народного зодчества Восточной Сибири. Еще один пример: строения выходят торцом на главную улицу, за ними (под одной крышей) размещены сараи, дальше — фруктовые сады и овины; жилые дома сгруппированы в «гнезда» из двух строений, между «гнездами» — огороды, напротив которых находятся колодцы.

Проекты планировки и застройки русских сел, изданные в 1831 —1845 гг., наибольшее применение получили в пореформенный период: к концу XIX и началу XX в. Планировка и застройка сел по ним проводилась в 30 губерниях: Московской, Вятской, Воронежской, Казанской, Псковской, Пензенской и ряде других.

Распад в середине века основ регулярного градостроительства русской дворянской монархии и распад русской классической архитектурной школы — явления, завершившие крупный этап в эволюции архитектуры XVIII и первой половины XIX столетия. Эклектизм был одним из признаков этого распада и усиливающегося противоречия между отживающими формами классицизма и новыми тенденциями в строительстве, связанными с развитием капиталистических отношений в стране.

Новые приемы планировки зданий в этот период развиваются в двух направлениях. Они начинают складываться в рамках старой усадебной схемы, которая деградирует, теряет единство и чистоту архитектурного приема. Под влиянием других типов зданий, приобретающих все большее значение (административного здания, жилого доходного дома), эта схема изменяется и перестает быть господствующей. В то же время в больших городах планировка зданий делается более индивидуальной, все более подчиняется конкретным особенностям городского участка и приемам застройки, вырабатывающимся в этих условиях. Здесь появляются планировочные приемы, уже не связанные с классической усадебной схемой.

Дифференциация типов зданий в соответствии с усложнившимися функциональными требованиями, отход от некой универсальной схемы раньше всего проявляется в планировочной структуре здания. Архитектурные формы фасадов и интерьеров остаются при этом ретроспективными и отход от принципов классицизма здесь дает широкий простор эклектике.

Заимствование элементов различных стилей и самая множественность взятых за образец источников, характеризующие здания 40—50-х годов, не исключали одновременной кристаллизации ряда архитектурных приемов, образовавших подоснову для эклектического комбинирования различных мотивов и форм. Такие общие приемы или черты, получившие значение стилевых признаков, прослеживаются в зданиях, построенных в различных «стилях». Эти черты — отмирание принципа выделения центра на фасаде здания, место которого занимает нейтральная плоскость с равномерно распределенными окнами, часто заглубленная по отношению к боковым ризалитам; акцентирование междуэтажных членений-тяг; сглаживание различия между этажами, их высотой и значимостью, идущего от классицизма и во многом влиявшего на пропорции фасадов; увеличение роли повторения одинаковых, равнозначных элементов, начинающего приобретать смысл самостоятельного архитектурного приема.

Отличительной чертой периода эклектики были протест против ордерной системы, деспотизм которой связывал свободу поисков рациональных форм, и вместе с тем использование отдельных элементов ордера в декоративных целях.

В распаде классицизма, в снижении и обеднении идейно-художественных качеств архитектуры проявилась лишь одна сторона изменений, происходивших в строительстве предреформенного периода. Их другой, не менее существенной стороной было появление новых типов зданий, интенсивный подъем технического уровня архитектуры, расширение ее утилитарной сферы, проявившихся в полную силу после отмены крепостного права.

Карта раздела «Архитектура России, Украины и Белоруссии XIV-первая половина XIX вв.» >>