Монастыри: Башни - Спасо-Евфимиев, Иосифов-Волоколамский, Новодевичий монастырь; Ворота - Ризположенского, Маркушевского и дворца Измайлово. Гражданская архитектура

Архитектура России > Архитектура второй четверти — конца XVII в.

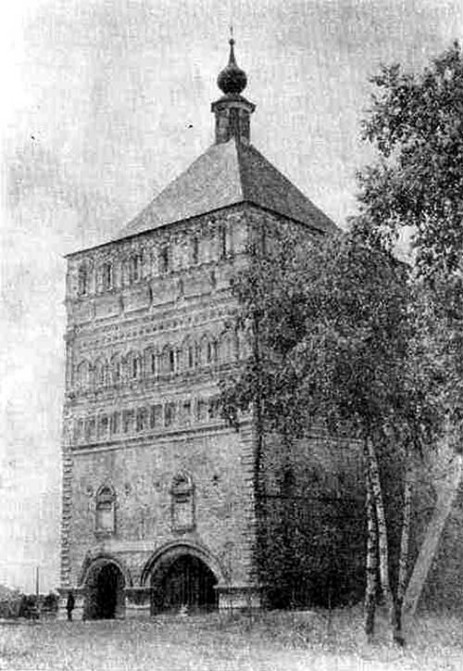

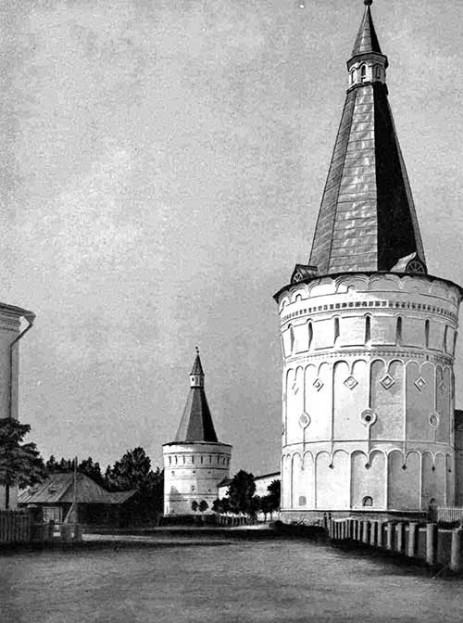

Много нового внес XVII век в декорировку каменных крепостных стен и башен. Даже в суровых башнях Кириллова-Белозерского монастыря дозорные вышки украшены полуколоннами и ширинками с изразцами, а Вологодская башня расчленена лопатками и горизонтальными тягами. В башнях Иосифова-Волоколамского монастыря поливные изразцы заполняют поля ширинок (Германова башня) или расположены группами на основной части башен (Кузнечная и Мироносицкая башни). Основания шатров украшены полуколоннами, а нижняя часть Петровской башни обработана декоративными арочками, опирающимися на тонкие колонки и консоли. Такими же арочками украшены некоторые башни Спасо-Прилуцкого монастыря, а в Суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре стены надвратной башни конца XVII в. украшены поясами ширинок, рустовкой углов и наличниками бойниц, образующими в верхнем ярусе узорный пояс, венчающий здание.

Суздаль. Спасо-Евфимиев монастырь. Надвратная башня XVII в.

Иосифов-Волоколамский монастырь. Петровская и Старицкая башни, вторая половина XVII в., мастер Трофим Игнатьев

Особое внимание уделялось убранству ворот в монастырских оградах. В Горицком монастыре в Переславле-Залесском узорная кладка архивольтов, карниза и ширинок делает нарядной нижнюю часть ворот. В Иосифовом Волоколамском монастыре устои ворот украшены толстыми круглыми изразчатыми столбами, а выше проходит галерея, окружающая церковь. Такие же галереи у ворот ограды митрополичьего дома в Ростове, а в Борисоглебском монастыре галереи поставлены на стоящие перед воротами богато украшенные столбы, несущие арки с висячими гирьками. Монастырские ворота, не имеющие надвратных церквей, тоже получили богатое убранство. Таковы увенчанные двумя шатрами ворота Суздальского Ризположенского монастыря (конец XVII в.).

1 — Измайлово. Ворота ограды дворца (1682), 2 — Суздаль. Ворота Ризположенского монастыря, XVII в.

Москва. Новодевичий монастырь, XVI—XVII вв.

Ворота эти уже нельзя было назвать крепостными, что типично для конца XVII в. Так, в башнях Ростовской митрополии бойницы превратились в окна жилых помещений, как и в башнях Донского (1697—1711) и Новодевичьего (XVI в., перестроены в 1690-х гг.) монастырей в Москве. Завершения этих башен похожи скорее на нарядные беседки, чем на верхи крепостных башен.

Деревянное зодчество XVII в. 1 — Якутск. Башня острога (1683); 2 — Николо-Карельский монастырь Архангельской области. Надвратная башня (1691 — 1692); 3 — Красный Яр, Астраханской обл. Башня острога (1648); 4 — Олонец, Карелия. Крепостные стены (1649); 5 — Маркушевский монастырь. Ворота (XVII в.)

Иногда небольшие монастыри XVII в. не имели ограды, так в Островоезерском монастыре мастер Павел Потехин заменил ее жилыми корпусами, обращенными окнами внутрь монастыря.

Деревянные ограды и ворота небольших монастырей, вроде Маркушевского (Тотемский район, Вологодской области), напоминали ограды и ворота погостов (Спасский, Ошевенский, Каргопольского района, Архангельской области), подобно тому как каменные ворота суздальского Александровского монастыря напоминают ворота церковных оград в Коровниках и в Толчкове в Ярославле или Воскресенского собора в г.Тутаеве, получившие в XVIII в. сверх двускатных крыш восьмерики с главками.

Крепостной характер имели до известной степени ограды царских усадеб в Коломенском (1678) и Измайлове (1682, мастера М. Иванов и Н. Васильев), к простенкам ворот которых приставлены колонны на пьедесталах, поддерживающие раскреповки антаблемента и делающие ворота похожими на триумфальные.

Гражданская архитектура. Хотя для русской архитектуры XVII в. характерно увеличение количества каменных гражданских построек, в жилищном строительстве главным строительным материалом оставалось дерево. Жилые дома крестьян и почти всех посадских людей строились только из дерева, и его свойства сказались на облике этих зданий не меньше, чем их назначение. Это были прямоугольные срубы, связанные между собой. Крестьянские дома состояли обычно из большого помещения с печью, клети-кладовой, сеней и крытого хозяйственного двора; отдельно от дома стояли амбар и баня.

На рисунках XVII в. можно видеть такие дома, большей частью невысокие, без наружных крылец, что заставляет предполагать отсутствие подклета, свойственного домам более зажиточных черносошных крестьян северных областей с более суровым климатом.

Другие изображения деревянных домов XVII в. в лицевых рукописях и на иконах показывают «водотечники», «курицы» и «охлупни» крыш, деревянные дымники, заборы, ворота и окна. Эти изображения говорят о том, что бесстропильная и безгвоздевая конструкция двускатных крыш, сохранившихся в ряде построек XVIII—XIX вв., была известна и XVII веку.

Треугольное расположение волоковых окон торцовых фасадов, двух световых внизу и дымового наверху, показано на плане Тихвинского посада, нарисованном в 1679 г. И. Зелениным, в разных типах домов — односрубных, двухсрубных и трехсрубных с более низкими сенями между жилым помещением и клетью.

Тихвин. Жилые дома (рисунок Зеленина, 1679)

Подклеты и наружные крыльца были, видимо, в более богатых городских жилых домах с жилыми помещениями в двух или даже в трех этажах. Такими же были и некоторые усадебные дома, как, например, дом в подмосковной усадьбе Никольское, изображенный в альбоме Мейерберга. Он состоял из трех срубов, средний из которых ниже боковых. В правом, покрытом на два ската, были, вероятно, небольшие жилые помещения, разделявшиеся рубленой стенкой, а левый с высокой и крутой четырехскатной крышей мог вмещать столовую, служившую для приема гостей. Высокое крытое крыльцо показано возле среднего сруба-сеней.

Усадьба Никольское (рисунок из альбома Мейерберга, 1660)

Такие хоромы отличались от рядовых жилых зданий сложным силуэтом, большей высотой, особенно при наличии «чердаков» — легких верхних этажей — и размещением посреди участка, отделенного от улицы оградой и воротами. На участке были также службы, жилые дома для дворовых людей и иногда домовая церковь с жильем причта; к хоромам часто примыкал сад, иногда с беседками.

Нижний этаж-подклет дома, вмещавший кладовые, возводился из камня или кирпича, и возможно, что одноэтажные каменные и кирпичные постройки XVII в. в Пскове, Чебоксарах и др. были первоначально подклетами смешанных жилых домов.

Карта раздела «Архитектура России, Украины и Белоруссии XIV-первая половина XIX вв.» >>