Архитектура с 1780 по 1812 г. Промышленные сооружения. Екатеринбург, Нижний Тагил. Очерский, Нижне-Исетский заводы

Архитектура России > Архитектура второй половины XVIII и начала XIX в. > Архитектура с 1780 по 1812 г

Промышленные сооружения. Во второй половине XVIII — начале XIX в. быстро развивалась промышленность, где прежде всего сказалось формирование капиталистических отношений. И хотя промышленный переворот в России начался в основном в 30—40-х гг. следующего столетия, его первые признаки уже ощущались в конце XVIII и в начале XIX в. Резко увеличилось количество предприятий и число рабочих, занятых на них.

Если в конце 1760-х гг. насчитывалось 663 промышленных предприятия (металлургических, металлообрабатывающих, текстильных, стекольных, кожевенных и т.п.), то в 1804 г. — уже около 1200 с числом рабочих 340 500 чел. Самой развитой отраслью промышленности на рубеже XVIII—XIX вв. стала текстильная. Основными ее центрами были Москва, Петербург, Иваново-Вознесенск. В условиях начинающегося распада феодально-крепостнической системы легкая промышленность обеспечивала наиболее высокую норму прибыли и скорейший оборот капитала. Вследствие этого капитал прежде всего направлялся в текстильную промышленность, удовлетворявшую спрос самого широкого рынка.

К наиболее крупным текстильным фабрикам начала XIX в. относились Александровская льнопрядильная мануфактура в Петербурге и Прохоровская Трехгорная мануфактура в Москве. Иваново-Вознесенские текстильные фабрики были в то время небольшими. Здания крупных текстильных фабрик имели обычно 2—3 этажа, кирпичные стены, чугунные колонны, поддерживавшие междуэтажные перекрытия. Александровская льнопрядильная мануфактура размещалась в 5-этажном здании.

Строительство металлургических и металлообрабатывающих предприятий в рассматриваемый период велось преимущественно на Урале. Так, в 1800 г. уральская металлургия дала 82% общерусской выплавки стали и 20% мирового производства чугуна. Уже в начале 60-х гг. здесь насчитывалось 32 завода, и среди них такие крупные, как Нижне-Тагильский, Невьянский, Кыштымский, Уткинский. Один заводчик Савва Яковлев с 1769 по 1778 г. построил на Урале четыре доменных, три молотовых и один литейный завод, перестроил девять других заводов. В 1778 г. создается крупный Верхне-Салдинский завод, в 1798 г. — Нижне-Исетский. Возникает и ряд небольших заводов в Прикамье: Елизавето-Пожевский (1798), Полазнинский (1797) и др.

Ввиду определяющего значения для заводов водной энергии место для них выбирали обычно вблизи лесного массива у реки, перегороженной одной или двумя плотинами, а цеха размещались вдоль каналов, подводящих воду.

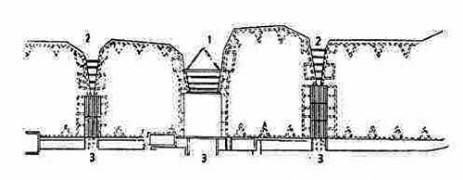

Екатеринбург. Плотина завода, 1809 г. План 1 — ледорез; 2 — прорезы плотины; 3 — затворы

Представляет интерес Александровский чугуноплавильный, железоделательный и пушечный завод в Петрозаводске, построенный по проекту видного изобретателя А.С. Ярцева в 1773—1774 гг. (перестроенный в 1786 г. инж. К.И. Гаскойном). В этом заводе цеха располагались в различных уровнях, что давало возможность нижележащие водяные колеса приводить в движение водой, поступающей с вышележащих колес. Заводские цеха размещались по периметру большого замкнутого треугольного двора, внутри которого находилась сеть гидротехнических устройств и проложенная в 1788 г. чугунная рельсовая дорога.

В период 60—70-х гг. XVIII в. значительно увеличивается на заводах количество отдельных цехов, как тогда их называли «фабрик» и всевозможных мастерских, что было обусловлено характером уральской промышленности. Каждый завод изготовлял для себя все необходимое — от кожаных мехов и слесарных инструментов до сальных свечей. Так, Екатеринбургский завод к этому времени насчитывал до 50 отдельных «фабрик». Даже такой старый завод, как Невьянский, к 60-м гг. XVIII в. разросся и включал в себя свыше 20 отдельных производственных цехов и большое количество вспомогательных построек.

Заводские корпуса, как правило, имели прямоугольные очертания, что соответствовало требованиям технологии и приемам строительства. Жилые дома «мастеровых и работных людей» располагались преимущественно на территории завода. В них не было никаких бытовых удобств, что говорило об отсутствии внимания к условиям труда рабочих. Крупные заводские корпуса выделялись в заводских поселках благодаря своей величине и общему планировочному решению. Суровые и простые объемы фабричных зданий оживлялись самым минимальным количеством деталей утилитарного назначения — фонарями, слуховыми окнами и т.п. Из заводских построек наиболее массивными объемами отличались сооружения доменных и молотовых фабрик.

Как в первой половине XVIII в., так и во второй половине его производственные здания строились преимущественно из дерева, особенно на северном Урале, где было много леса. Так, академик П.С. Паллас, посетивший Нижний Тагил в 1770 г., писал о зданиях завода: «Все сии (18) здания деревянные, построенные в два ряда и в наилучшем состоянии» (И. Гартман. Описание заводов под ведомством Екатеринбургского горного начальства состоявших. Екатеринбург, 1808, стр. 59). Конструкция производственных зданий такого типа представляла собой, как правило, каркас, состоящий из стоек, обвязок и стропил с наружными стенами из несущих стоек и забранных в их пазы бревен или горбылей.

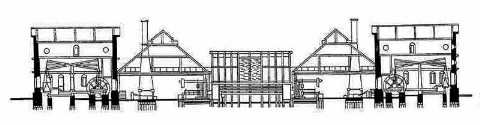

Нижний Тагил. План и разрез цеха

Иногда применялись и фахверковые конструкции на каменных фундаментах. Заводские корпуса перекрывались обычно высокой четырехскатной или двускатной кровлей с вытяжными фонарями, в два-три раза превышающей высоту стен, что в суровых уральских условиях избавляло от снежных заносов. Применение высоких кровель, тесовых и черепичных, было оправдано и в связи с необходимостью установки громоздкого оборудования высоких плавильных печей — такие кровли обеспечивали хорошую естественную вентиляцию. Оборудование внутри цехов размещалось на каменных фундаментах, а под стенами зданий часто устраивались свайные основания. Высота рубленых стен достигала 6—7 м.

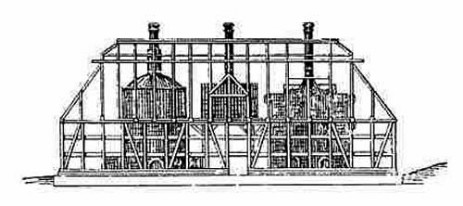

Кричные цеха Очерского завода

Нижне-Исетский завод. Деревянный каркас доменного цеха, 1809 г

Карта раздела «Архитектура России, Украины и Белоруссии XIV-первая половина XIX вв.» >>