Трапезные палаты XVII в. монастырей Валдайского-Иверского, Симонова, Новодевичьего, Троице-Сергиева. Троице-Сергиева Лавра Больничные палаты. Москва Большой Каменный мост, Сухарева башня. Церкви с. Спас-Вежа, Ширков погост Иоанна Предтечи

Архитектура России > Архитектура второй четверти — конца XVII в.

Монастырские трапезные середины и третьей четверти столетия часто еще покрывались сводами, опиравшимися на центральный столб, — трапезные Саввина Сторожевского монастыря начала 1650-х гг., московского Новоспасского монастыря того же времени, Иверского Валдайского монастыря (построенная в 1665 г.) и др. В последней четверти XVII в. появились бесстолпные трапезные, имевшие вид вытянутого по продольной оси зала, поставленного на подклет, и покрытого опирающимся на стены сводом, сомкнутым в своей западной части и коробовым на востоке, где к трапезной примыкала церковь. С севера или юга к трапезной примыкали подсобные помещения, иногда будничная братская трапезная, связанные с подклетом, а с запада — сени с наружной открытой лестницей.

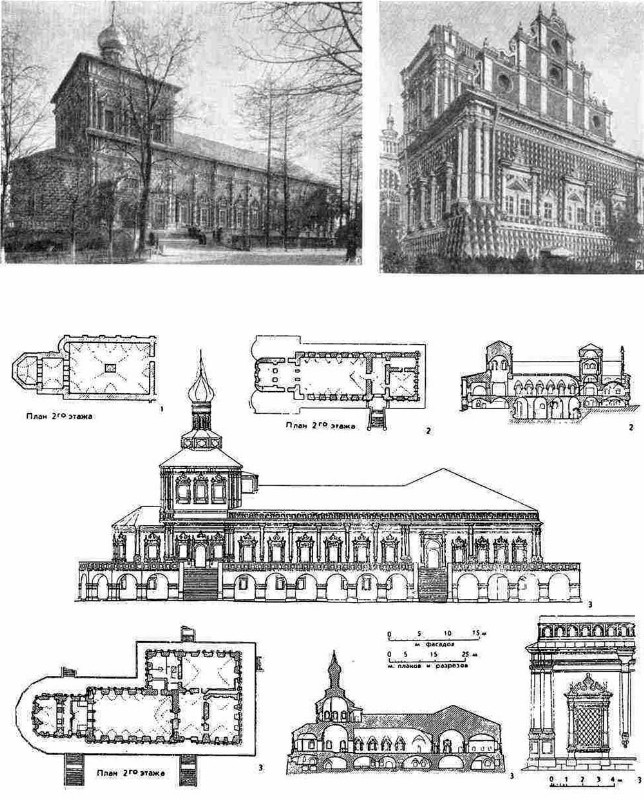

Трапезные палаты XVII в. монастырей: 1 — Валдайского-Иверского, середина XVII в.; 2 — Симонова, 1677—1680 гг.; 3 — Новодевичьего, 1685—1687 гг., реконструкция О. И. Брайцевой; 4 — Троице-Сергиева. Северный фасад (фото А. А. Александрова)

Таковы трапезные московских Симонова и Новодевичьего монастырей и Троице-Сергиевой лавры. Первая, начатая постройкой в 1677 г. Парфеном Потаповым, была закончена в 1680-х гг. О. Старцевым, украсившим ее окна нарядными наличниками, западный фасад — фигурным фронтоном, а башню над сенями — угловыми колонками и парапетом с балясинами. Вторая была закончена в 1687 г., и ее крыша опиралась, возможно, на стенки, сложенные на некотором расстоянии от наружных стен, образуя круговой обход с парапетом. На фасадах в каждом простенке помещены сужающиеся книзу пилястры на кронштейнах. Трапезная Троице-Сергиевой лавры (1685—1692 гг.) имеет коринфские колонки в каждом простенке, а аттик украшен полукруглыми кокошниками с раковинами, аналогичными кокошникам церкви. Она сохранила гульбище на арках, утраченное другими трапезными, и наружную роспись стен под брильянтовый руст, а колонок — вьющейся виноградной лозой. К этим палатам близки трапезная Солотчинского монастыря близ Рязани и трапезная Вяжищского монастыря возле Новгорода, с изразцовыми украшениями фасадов.

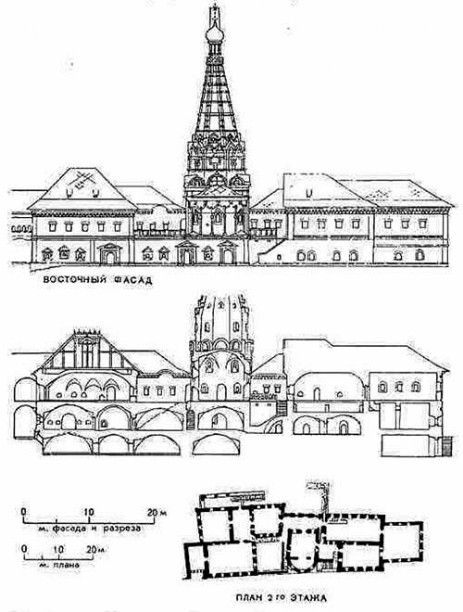

Троице-Сергиева Лавра. Больничные палаты XVII в., реконструкция И. В. Трофимова

Больничные палаты XVII в., в отличие от более ранних, стояли на подклетах и были связаны с церковью. В Троице-Сергиевой лавре они располагались по обе стороны от церкви Зосимы и Савватия (1637 г.) и включали несколько небольших помещений, а в Ново-Иерусалимском монастыре (1686) имели в главном этаже три большие сводчатые палаты с двухсторонним освещением и выдвинутую на восток церковь посередине.

В XVII в. украшали парапетом с ширинками и цветными изразцами и такие инженерные сооружения, как «Виноградная» плотина в Измайлове (зодчие Д. Костоусов и И. Кузнечик, конец 1660-х — начало 1670 г.). Такие же парапеты имел Измайловский каменный мост, заканчивавшийся со стороны «государева двора» трехъярусной шатровой проезжей башней.

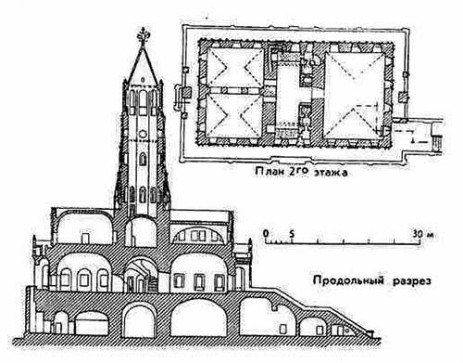

Большой каменный мост через Москву-реку (1687—1692) имел семь арочных пролетов, парапет с ширинками, каменные лавки и башни с запиравшимися на ночь воротами на обоих его концах.

Башня со стороны Белого города была невысокой, а со стороны Замоскворечья это была «палата» с шестью проходами внизу, увенчанная двумя шатровыми башнями.

Москва. Большой Каменный мост, 1687—1692 гг. (с гравюры Пикара)

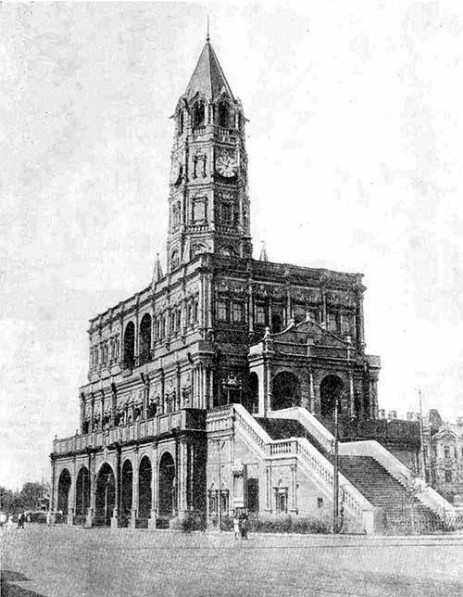

Гражданским сооружением были также построенные М. Чоглоковым в 1692—1695 гг. Сретенские ворота Земляного города (Сухарева башня), не имевшие в себе ничего оборонительного. В нижнем этаже были прорезаны большие окна, и широкая открытая лестница вела на гульбище второго этажа с невысоким парапетом. В 1695—1698 гг. тем же мастером был надстроен третий этаж для математической и навигационной школы, а в 1698—1701 гг. — еще три яруса над башней. Положение этого здания в городе, а может быть и его мемориальное значение объясняют торжественный характер его архитектуры с широкой и пологой лестницей, ступенчатым силуэтом, высокой башней, богатым и строгим убранством фасадов.

Москва. Сухарева башня, 1692—1695 гг. (надстроена в 1698—1701 гг. Зодчий М. Чоглоков)

Москва. Сухарева башня. Вид с юго-востока

Культовая архитектура. Несмотря на усиление светского начала в русской культуре XVII в., особенности архитектуры этого времени были наиболее ярко выражены в культовом строительстве. Как и раньше, в архитектуре церквей отражались не столько религиозные идеи, сколько мировоззрение широких общественных слоев, а ставшее возможным для XVII в. сравнение церквей с современными им светскими постройками показывает, что многие приемы убранства и формы одинаковы и там и здесь. Одинаковым в культовой и светской архитектуре XVII в. было стремление к нарядности, а в конце века — к правильности композиции плана, объема и фасадов.

В деревянных храмах XVII в. стремление к большой живописности и нарядности сказалось на их объемной композиции и силуэте, но обработка фасадов оставалась простой. Старые типы планов — прямоугольный, восьмиугольный с двумя и четырьмя прирубами и крещатый — были характерны и для XVII века. Алтарные прирубы иногда делали «круглыми», т.е. пятигранными, а с запада пристраивали невысокие, обширные трапезные. Трапезные не только увеличивали полезную площадь сельских церквей, но здесь оглашались правительственные указы, разбирались судебные дела, собирались мирские сходки, и это заставляло строителей делать трапезные по мере надобности изолируемыми от собственно храма. Такое помещение, будучи наполовину светским по назначению, придавало более светский характер интерьеру церкви.

Клетские церкви XVII в. по сравнению с более ранними были обычно выше, со стройными крышами простейшей формы (церковь села Спас-Вежа близ Костромы, 1628), или с полицами и повалами внизу (Богоявленская церковь Елгомского погоста Архангельской области, 1644), или с бочечными покрытиями прирубов (церковь села Усть-Паденга той же области, 1675). Тип квадратной в плане церкви с восьмискатным покрытием и треугольным щипцом над каждым фасадом был местным в бассейне Волхова, Свири и южном Приладожье (церкви села Масельга, 1657, и Помялова, 1685) и, видимо, связанным с каменными храмами Новгорода XIII—XV вв.

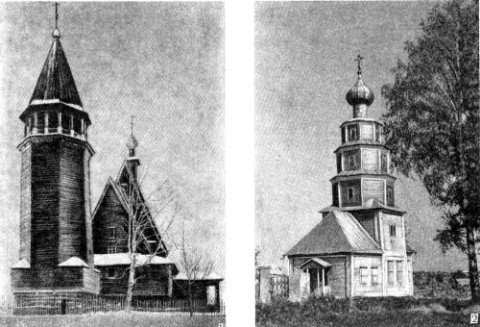

1 — с. Спас-Вежа, Костромской обл. Церковь. 1628 г. Вид с запада; 2 — Торжок. Церковь Вознесения, 1653 г.

Криволинейные восьмискатные покрытия применялись в деревянной архитектуре в виде крещатой бочки на четверике храма. Возможно, что они применялись чаще в деревянных храмах средней Руси, меньших по размерам и более замысловатых по формам, чем северные.

Так, церковь села Подсосенье под Москвой (1619, перенесенная в середине XIX в. в Гефсиманский скит Троице-Сергиевой лавры) была кубической с широким карнизом-повалом и крещатой бочкой, несшей ярусную шейку.

Будучи поставлены одна на другую, крещатые бочки образовывали ярусный верх, какой имела зарисованная в альбоме Пальмквиста (1674) церковь Никольского монастыря под Москвой. Аналогичен ярусный верх из четвериков, покрытых простыми восьмискатными крышами, церкви конца XVI в. Ниловой Столобенской пустыни на озере Селигер. Такой верх сохранила церковь в Ширковом погосте (1697) в тех же местах, на озере Пено. Возможно, что и этот тип храма был местным, свойственным району истоков Волги.

1 —Ширков погост, Волоколамской обл. Церковь Иоанна Предтечи, 1697 г.; 2 — Варзуга, Мурманской обл. Церковь Успения, 1674 г.